個人事業主は法人化するデメリットがない?問題点や注意ポイントを解説

「法人化すれば節税できる」「社会的信用が高まる」といった声を耳にして法人化を検討する個人事業主は多いかもしれません。

しかし、法人化にはコストやリスクも伴います。

本記事では、会社設立を検討する前に知っておきたいメリット・デメリットを整理し、慎重に判断するためのポイントを解説します。

個人事業主が法人化を検討する背景

なぜ法人化を考える人が増えているのか

近年、法人化を検討する個人事業主やフリーランスが増えています。その背景にはいくつかの理由があります。まず、売上や利益の増加によって税負担が重くなったため、法人化による節税効果を期待するケースが多く見られます。また、取引先から「法人格を持ってほしい」と求められることもあり、法人化が取引条件を満たすための手段となることもあります。

さらに、法人化することで社会的信用度が高まるというメリットも大きな要因です。金融機関や取引先からの信頼を得やすくなり、事業拡大のチャンスにつながる可能性があるのです。

会社設立の流れと基本的な手続き

法人を設立する際には、いくつかの基本的なステップを踏む必要があります。

まずは、定款の作成と認証です。会社の基本ルールを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。次に、法務局での登記申請を行い、会社として正式に設立されます。

設立後は、税務署や年金事務所への届出を忘れずに行う必要があります。特に法人の場合は、役員が1人でも社会保険への加入が義務付けられているため、社会保険の手続きも必ず行わなければなりません。

このように、法人化を検討する背景には税負担や信用力の問題があり、実際の設立には法的な手続きや社会保険の加入など、しっかりとした準備が求められます。

法人化のメリットとよくある誤解

法人化には、税務面や社会的信用の向上など、個人事業主にはないさまざまな利点があります。

まず大きなメリットは、税金面での柔軟さです。

法人化すると役員報酬や退職金の設定が可能になり、さらに福利厚生費など、個人事業主では経費として認められにくい支出も計上できるようになります。その結果、節税の幅が広がるケースが少なくありません。

次に、資金調達のしやすさも見逃せません。

法人名義であれば金融機関からの融資が受けやすく、さらに補助金や助成金の対象となる可能性も高まります。事業拡大や新規投資を考える際には、大きな後押しとなるでしょう。

また、法人化によって社会的信用度が上がることも重要なポイントです。

法人という形を持つことで企業としての信頼性が高まり、大手企業や官公庁との取引につながるチャンスが広がります。取引先の拡大や事業の安定化に寄与する効果が期待できます。

ただし、注意しなければならないのは、「法人化すれば必ず得になる」という誤解です。

法人化によって節税や利益増につながることもありますが、必ずしもすべてのケースで有利になるわけではありません。場合によっては、社会保険料の負担増などで逆にコストが膨らむこともあるのです。

このように、法人化はメリットも多い反面、状況によってはデメリットにもなり得ます。自分の事業の規模や将来の展望を踏まえたうえで、慎重に判断することが大切です。

法人化のデメリットと問題点

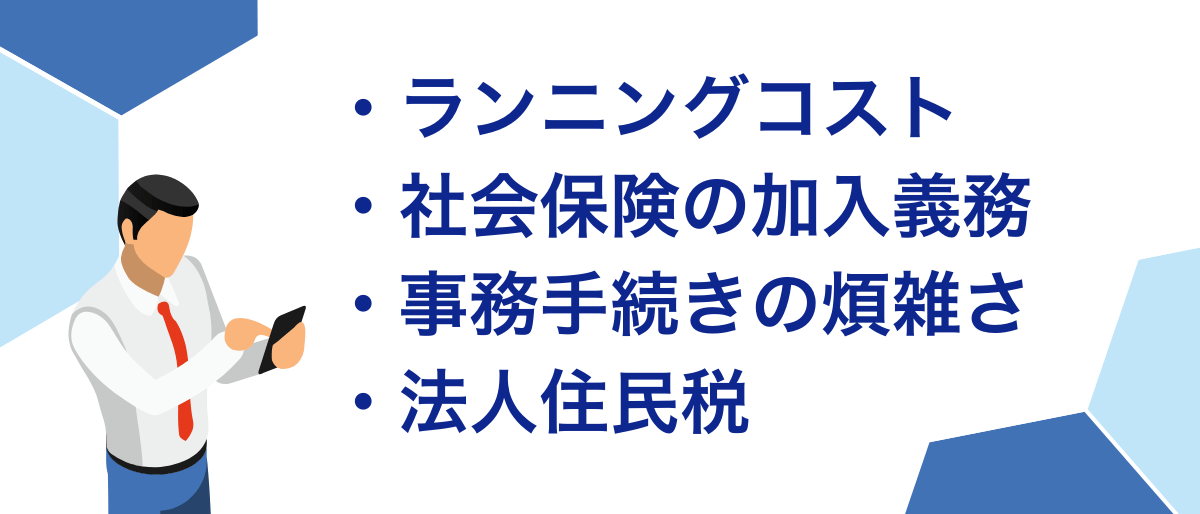

設立費用やランニングコスト(登録免許税・顧問税理士費用など)

| 項目 | 内容 | 費用目安 |

| 設立時 | 定款認証、登録免許税、司法書士報酬など | 20〜30万円前後 |

| 維持コスト | 顧問税理士費用、会計ソフト利用料 | 月数万円〜 |

| 社会保険 | 役員報酬に応じた保険料(会社負担+個人負担) | 数万円〜数十万円/年 |

| 税金 | 赤字でも法人住民税・均等割 | 年7万円程度〜 |

法人化に伴う負担や注意点

法人化には多くのメリットがある一方で、思わぬ負担やリスクも存在します。まず代表的なのが、社会保険の加入義務です。法人の場合、たとえ役員が一人だけであっても社会保険に加入しなければなりません。もし手続きを怠れば、後から遡って保険料を請求される可能性があり、大きな負担となることがあります。

また、法人設立にあたっては事務手続きが煩雑になる点にも注意が必要です。定款の作成や登記、各種届出など、多くの書類を準備する必要があり、さらに法人化後も会計処理が複雑化していきます。そのため、専門家の支援を受けるケースが増え、コストや手間がかかることも少なくありません。

さらに、赤字でも必ず発生する法人住民税(均等割)にも要注意です。たとえ利益が出ていなくても、法人は毎年一定額の住民税を支払う必要があります。資金繰りが厳しい時期には、この固定的な負担が重くのしかかることもあります。

法人化で失敗しやすいポイント

実際に法人化を進める中では、次のようなつまずきが起きやすいとされています。

- 資本金の設定ミス:

多すぎると税負担が増え、少なすぎると信用面や資金繰りに支障が出る。 - 設立直後の資金繰り不足:

初期費用や固定費の想定が甘いと、早々に資金ショートに陥る危険がある。 - 節税効果が得られないケース:

役員報酬の設定を誤ると、法人化しても思ったように税負担が軽くならない。 - 副業・フリーランス特有の落とし穴:

案件規模や収入の安定性を考慮しないまま法人化すると、むしろ負担だけが増えてしまう。

法人化するかどうか判断する基準

売上規模・利益水準から見る法人化の目安

| 状況 | 判断の目安 |

| 年間利益500万円以下 | 個人事業主のままでも可 |

| 年間利益500万〜800万円程度 | 法人化を検討するライン |

| 年間利益800万円以上 | 法人化による節税メリットが大きい |

法人化を検討する際に大切な視点

法人化は、現在の状況だけでなく、今後の事業計画や成長性とも深く関わっています。

たとえば、売上の拡大を見込んでいる場合や、従業員を採用する計画がある場合には、法人化を進めることで税務や社会保険の仕組みを活用しやすくなり、組織としての基盤も強化できます。

一方で、必ずしも法人化が最適とは限りません。利益が安定していない段階や、取引先などから法人格を求められていない状況では、個人事業主のままのほうが柔軟に事業を続けられるケースもあります。

事業の成長段階やリスクを踏まえたうえで判断することが大切です。

専門家に相談すべきタイミング

法人化を検討する過程では、判断に迷うポイントが出てきます。たとえば、資本金をいくらに設定すべきか、あるいは役員報酬をどのように決めればよいかといった点は、将来の税負担や資金繰りに直結する重要な要素です。

こうした場面では、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、より適切な判断ができ、後悔のない法人化につながります。

このように、法人化の是非は「将来の成長性」「現在の安定性」「判断に迷う場面での専門家活用」という3つの視点から整理すると考えやすくなります。

法人化をスムーズに進める方法

法人化を成功させるためには、事前準備とサポート体制の活用が欠かせません。まず活用しやすいのが、クラウド型の会社設立サービスです。たとえばfreee、マネーフォワード、弥生などのサービスを使えば、設立に必要な書類を自動作成でき、届出の手続きもサポートしてくれます。さらに、そのまま会計業務と連携できる点も大きな魅力です。

一方で、確実性や安心感を重視するなら、司法書士や税理士に依頼する方法も有効です。専門家に任せれば、設立手続きや登記を代行してもらえるだけでなく、税務相談を通じてリスクを事前に回避することができます。費用は発生しますが、ミスやトラブルを防げる安心料と考えると納得できるケースが多いでしょう。

また、法人化を機に活用を検討したいのが、助成金や補助金制度です。代表的なものに「創業助成金」や「IT導入補助金」があり、さらに自治体ごとに独自の制度を設けている場合もあります。事業の立ち上げや成長を後押ししてくれる大切な資金源となります。

法人設立後に必要な手続き

会社を設立した後も、忘れずに行うべき手続きがあります。具体的には、税務署への届出、社会保険の加入手続き、そして法人名義の銀行口座開設です。これらは事業運営の基盤となる重要なステップなので、計画的に進めましょう。

実体験から学ぶ成功例と失敗例

実際の事例からは、多くの学びを得ることができます。たとえば、法人化をきっかけに金融機関からの融資を受け、資金調達に成功したケースがあります。この資金をもとに設備投資や人材採用を進め、事業拡大につなげた事例です。

一方で、社会保険料の負担を軽視してしまったケースや、法人住民税といった固定費を見落として後悔したケースもあります。こうした失敗例は、法人化が必ずしもプラスに働くとは限らないことを示しています。

法人化を考える際の心構え

結局のところ、法人化は「正しく準備し、計画的に進めるかどうか」が成否を分けます。メリットだけに目を向けず、コストやリスクも十分に踏まえた上で判断することが、経営を安定させる大きなポイントとなります。

まとめ|法人化は慎重な判断が必要

法人化は節税や信用力アップの一方で、費用や手続き負担が増えることを理解しておきましょう。